Chercheuse associée au Centre d’Histoire Sociale des mondes contemporains, Hélène Fiche démontre comment le cinéma populaire des années 70 a intégré la libération féminine quel que soit le genre du ou de la cinéaste aux commandes.

La thèse d’Hélène Fiche a la précision d’une enquête au long cours : l’historienne s’est attaquée à l’analyse des thèmes de 362 films français entre 1969 et 1982, qui ont rassemblé au moins 700 000 spectateurs (des succès en salles et ensuite à la télévision). Cette période de l’histoire du cinéma français, peu étudiée, a pourtant participé à façonner l’imaginaire collectif comme les précédentes. Ces années-là furent une époque de grandes avancées féministes, avec la création du MLF, l’autorité parentale conjointe, la légalisation de l’IVG, la réforme du divorce. Dans un bon quart des films étudiés par Hélène Fiche, émergent des personnages de femmes indépendantes et libres (Tout feu tout flamme avec Isabelle Adjani, Les pétroleuses avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinale pour n’en citer que deux), ainsi que quelques mères au foyer au bord de la crise de nerfs, parfois dotées d’un conjoint violent. Certaines femmes intègrent les milieux masculins (La Femme-flic avec Miou Miou) comme les réalisatrices entrent en cinéma, même si elles ne représentent que 2% des films. Nelly Kaplan, avec La Fiancée du pirate en 1969 et Yannick Bellon avec L’amour violé en 1978, sont les rares à se revendiquer frontalement féministes. Ainsi, bien souvent ces films de réalisatrices ont une femme célibataire pour héroïne (La Fiancée du pirate, Le Dernier Baiser, Diabolo menthe) ou une héroïne qui s’oppose à son conjoint ou aux hommes (Vas-y maman !, L’Amour violé, L’Amour nu).

La comédienne Annie Girardot traverse en force ces années de cinéma, aux côtés de Stéphane Audran et Romy Schneider, femmes plus rassurantes, face à Miou Miou et Marlène Jobert, actrices fragiles-puissantes. Quant à la nouvelle génération des adolescentes qui arrive, elle est révoltée (La Gifle avec Isabelle Adjani, La boum avec Sophie Marceau).

Côté masculin, les machos sans attache des polars et les bidasses des comédies côtoient de nouveaux hommes plus fragiles, doux ou ridicules incarnés par Patrick Dewaere, Michel Blanc ou Pierre Richard. Quant au réalisateur Bertrand Blier (Les Valseuses et Calmos), son sexisme revendiqué a fait son succès même s’il a été dénoncé depuis.

Le livre d’Hélène Fiche démontre une fois de plus comment le cinéma oriente notre regard et commente le monde. Même si en nombre de films, l’antiféminisme prend beaucoup de place et est plus tapageur, l’arrivée de nouveaux personnages de femmes et de réalisatrices initie un mouvement dynamique qui va certes retomber, mais pour mieux renaitre dans les années 2000 avec une nouvelle génération.

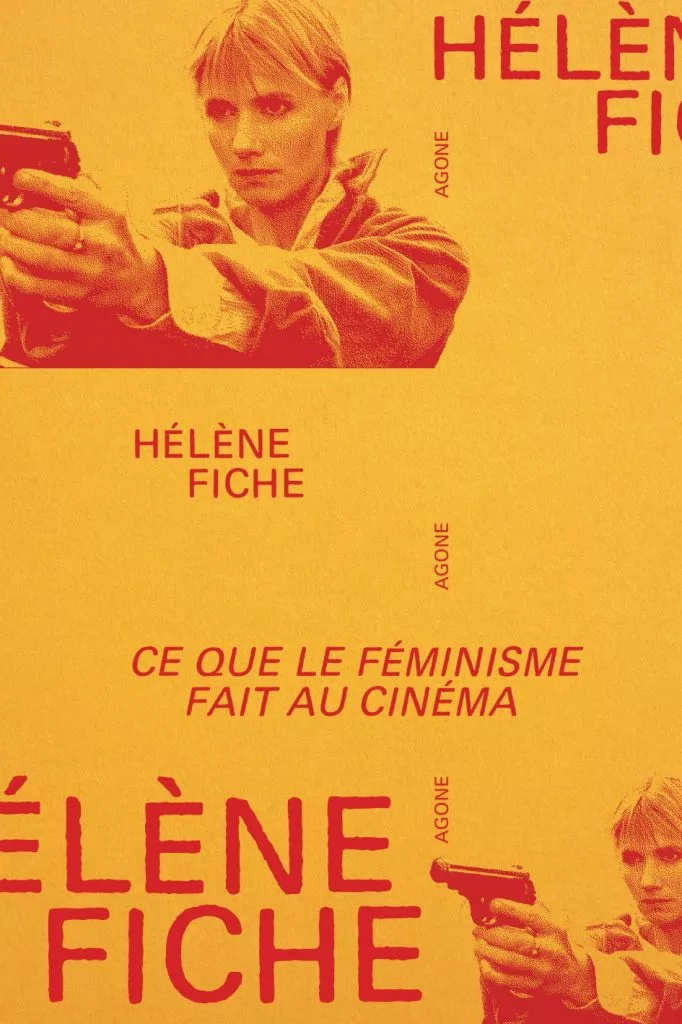

« Ce que le féminisme fait au cinéma, Les années 1970, de l’émancipation à la contre-attaque patriarcale », d’Hélène Fiche, publié chez Agone | L’Épreuve des faits, septembre 2025