602

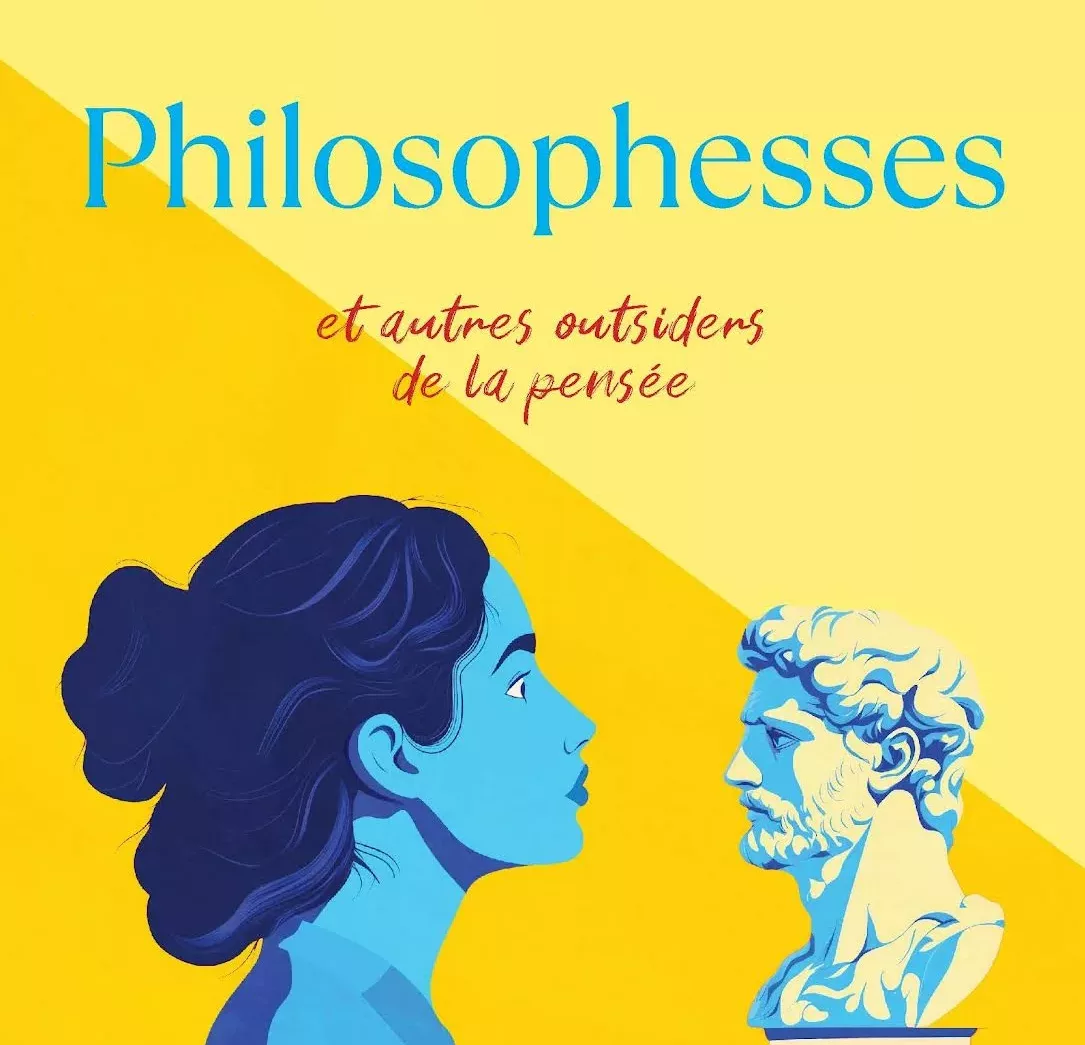

Arrêtez de dire « femme philosophe » et parlez plutôt de philosophesse ! Dans un essai foisonnant, percutant et éclairant, Léa Waterhouse, créatrice du podcast Philomène la danse, réhabilite ce terme méconnu et met en lumière des penseuses audacieuses et visionnaires. Rencontre avec une passionnée qui milite pour une philosophie inclusive.

La suite de cet article est réservée à nos abonné·es.

➤ Pour soutenir le travail de la rédaction et permettre à ce journal d'exister

➤ Pour accéder à l'ensemble de nos articles (plus de 7500), archives et dossiers

Informez-vous, engagez-vous, ABONNEZ-VOUS !

♦ Déjà abonné.e ? Connectez-vous ♦